【連載第3回】

今、日本の農業は変わらなければならない。食料安保、食料自給率、農業保護などにおける農業政策の歪みにより日本農業は脆弱化し、世界での競争力を失った。本連載では、IT技術を駆使した「スマートアグリ」で 世界2位の農産物輸出国にまで成長したオランダの農業モデルと日本の農業を照合しながら、日本がオランダ農業から何を学び、どのように変えていくべきかを大前研一氏が解説します。

*本連載では大前研一さんの著作『大前研一ビジネスジャーナルNo.8』より、IT技術を駆使した「スマートアグリ」で世界に名を馳せるオランダの農業モデルと、日本の農業の転換について解説します。

大前研一ビジネスジャーナル No.8(アイドルエコノミー~空いているものに隠れたビジネスチャンス~)

¥1,620

大前研一氏が2015年に新しく打ち出したキーワード、「アイドルエコノミー」をメインテーマとして収録。AirbnbやUberに代表される、ネットワーク技術の発達を背景に台頭してきたモノ・人・情報をシェア/マッチングするビジネスモデルについて解説します。

同時収録特集として「クオリティ型農業国オランダから学ぶ”スマートアグリ”の最前線」を掲載。世界2位の農産物輸出を誇るオランダ農業モデルを題材に、日本の農業の問題点を探ります。

オランダと日本の生産性の格差

農産物輸出額10兆円のオランダ、1兆円に満たない日本

オランダと日本の生産性を、さらに比較してみましょう(図-6)。

前述のとおり、オランダの国土面積は日本の九州ほど。農地面積はオランダが190万haで日本がその約2.5倍の456万haです。

農業就業人口はオランダは20万人ほどですが、日本は約227万人もいます。オランダは農地も小さく、農業就業人口の減少に伴って農業経営体もシュリンクし、現在では7100社ほどです。日本の場合は、農業就業人口が減っても、農業経営体はなかなかシュリンクせず、いまだに160万社もあります。

したがって、1人当たりの農地面積はオランダが日本の5.2倍、1人当たり生産額はオランダが日本の1.6倍……といっても、日本の金額には補助金が含まれていますので、実際にはそれ以上と考えるのが妥当です。オランダと日本の生産性は、そこまで差がついてしまっているのです。

結果、農産物輸出額はオランダが893億ドル=約10兆円、日本は32億ドル=約4000億円と1兆円にも満たない額にとどまります。

補助金、食料自給率……日本の歪み

日本の農家の家計収入の約6割が補助金

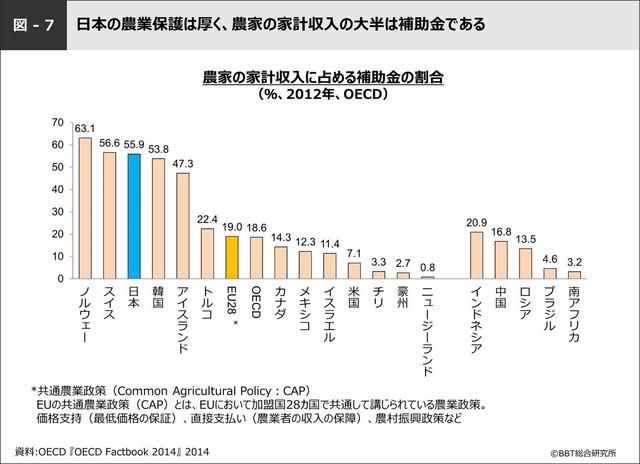

先ほどから日本の補助金について触れてきましたが、図-7を見ながら、この補助金について考えてみましょう。

農家の家計収入に占める補助金の割合がどの程度かを国別で見てみると、まずノルウェーとスイスが大きいことがわかります。実はこの2国は特殊な例で、農業を観光業として捉えている側面があります。つまり、スイスにおいては、牛がのどかに暮らしていて、美しい農地があることがひとつの観光資源となっているのです。

この2国を除くと、日本の補助金が非常に大きいことがおわかりいただけると思います。手厚い農業保護のおかげで、農家の家計収入の約60%を補助金が占めているのです。

農業の強い国は補助金も少ない

EUは加盟国28カ国では共通農業政策を設けており、19%以上の補助金は認めていません。

オーストラリアやニュージーランドはほとんど補助金がありませんが、米国は7%ありますので、TPPで自国の農家が負けてしまうのではないかと、米国はオーストラリアに対して危機感をもっています。

そこでオーストラリアに対して、何とか関税なしで農作物を輸出してくるのはやめてほしいと交渉しています。日本には大きな態度で踏み込んでくる米国も、オーストラリアには揉み手なわけです。つまり、補助金に頼らないほうが、長期的には産業として強くなるということです。

食料自給率もバランス次第

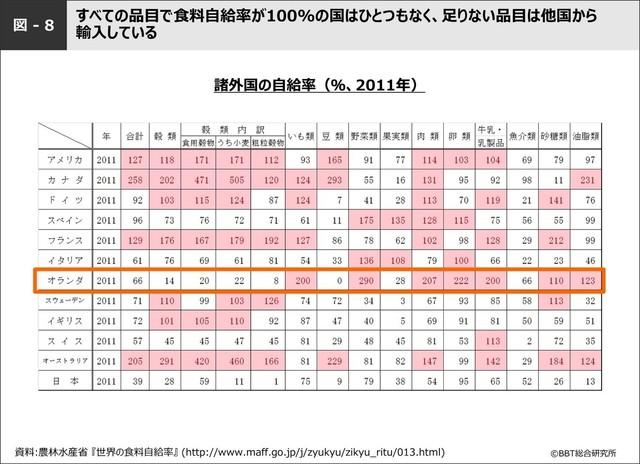

諸外国の食料自給率も見てみましょう(図-8)。

図の横軸が食料の分類ですが、すべての品目で100%を超える、つまりすべて自給できている国はひとつもありません。農業大国・米国でさえ、100%に満たない食料があります。

オランダにおいては、自給率の低いものもありますが、自給率の高いものに関しては圧倒的に高く、200%以上です。輸入を恐れずに、自給率の低いものは外からどんどん入れてきて、自給率の高いものを輸出に向けているわけです。

残念ながら、日本は全品目で100%以下。選択も集中もしていない結果がこれです。

(次回へ続く)

◎本稿は、書籍編集者が目利きした連載で楽しむ読み物サイトBiblionの提供記事です。

【こちらもオススメ】

・【後編】村上憲郎氏に聞く「分からないから面白い!これからの電力業界が求める人材」(2017.2.14)

・セールスフォース・ドットコムに学ぶ「『顧客をファンにする』のに必要不可欠な『社員を会社のファンにする』こと」(2016.12.26)