Airbnb、Uberをはじめとして、最近、注目を浴びているC to Cビジネス。C to Cビジネスでは事業者自らが製品やサービスを提供するわけではないため、資力のないベンチャー企業でもサービスをローンチすることが難しくなく、ベンチャー企業のサポートを専門としている私達(AZX総合法律事務所)の元には多くのアイディアの相談が寄せられます。

しかし、C to Cビジネスを行う場合には法律上の課題に直面する場合もあり、折角考えて準備を進めても、ローンチ間際で法的な問題が発覚するというケースも少なくありません。

そこで、本稿では多くのビジネスモデルが共通して直面する課題について解説していきます。

前編では、許認可について解説しましたが、後編は特商法、利用規約、決済システムを取り上げます。

(前編はこちら)

特商法の表示で躓くな!提供ユーザーにも特商法が適用される?

特商法(正式名称:特定商取引に関する法律)とは、販売業者が通信販売(インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引)を行う場合に適用される法律で、誇大広告の禁止(特商法第12条)等、通信販売を行う販売業者に一定の規制を課すものです(但し、営業のための契約等、一部の通信販売は適用を受けません。)。特商法は、通信販売の条件について広告するときは、役務や商品の料金の支払い時期や返品など法定の事項について表示する必要があると定めています。ECサイト等のフッターに設置されている「特定商取引法に基づく表示」というリンクがこれに該当します。この表示は、販売業者がサービスや商品の購入者に対して行うものですが、C to Cビジネスの場合は誰が何を提供し、誰が購入しているのかという点が少々複雑です。

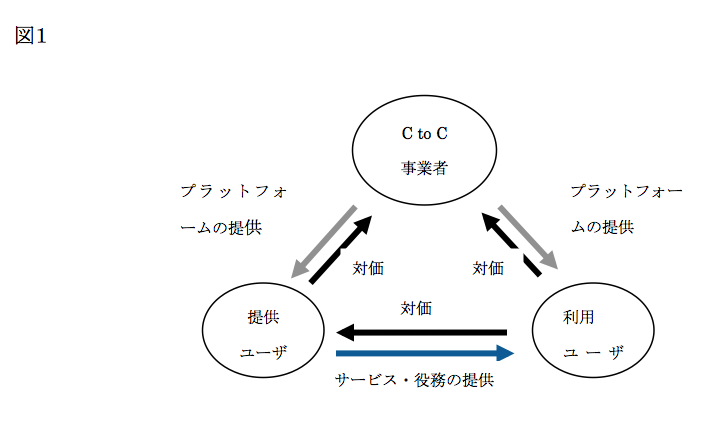

図1を例に見てみると、第一に、事業者はユーザーに対し、ユーザー同士で取引を行うプラットフォームを提供するというサービスを行っており、その対価を得ていますので、事業者が販売業者、ユーザーが購入者になります。従って、この場合、事業者は、ユーザーを対象とした特商法の表示をサイト上に掲載しておく必要があります。

提供ユーザーにも特商法が適用されてしまうリスク

問題は、提供ユーザーにも特商法が適用されるのではないかという点です。特商法の適用を受ける「販売業者」は、販売を業として営む者を意味するとされており、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して行うことをいうとされています。下記の図のように、C to Cビジネスでは、提供ユーザーも利用ユーザーに対してサービスや商品を提供しており、「営利の意思を持って反復継続して取引を行う」販売業者に該当する可能性があると考えられます。一日いくら以上の取引をしていれば販売業者に該当するのかは、一概に判断するのは難しい面がありますが、この点について、インターネット・オークションにおける「販売業者」の該当性についての経済産業省の考え方が出ていますので(http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra01.pdf)参考になると考えられます。

提供ユーザーに特商法が適用される可能性がある場合は?

サービスの性質上、提供ユーザーに特商法が適用される可能性がある場合には、この点をケアしなくてはなりません。具体的には、①利用規約において、特商法は提供ユーザーの責任において遵守すべきものである旨を定めること、②提供ユーザーが商品やサービスを販売する画面において、特商法により要求される表示を満たすことができるサービス設計とすること、③提供ユーザーではなく、事業者が利用ユーザーに対してサービスを受ける権利を販売するという建て付けとできないかを検討することなどの対応策をとることが考えられます。

利用規約で躓くな!トラブルが起きた時のために

C to Cビジネスを行う場合、事業者としてのリスクヘッジをどのように行うかという問題があります。不特定多数のユーザーを登録させる以上、ルールを守らない人が出てくることやユーザー同士トラブルの発生は必ず想定しなければなりません。トラブルへ対応するためには、利用規約をしっかりと定めておくことが重要です。利用規約全般については前回の記事(「サービスローンチで必ずぶつかる? 規約作りのポイント」)を参考にしていただければと思いますが、C to Cビジネスの場合には、主に以下のような点が重要となります。

①どのような許認可が適用されるかを踏まえた記載に

繰り返しになってしまいますが、前述のとおり、どのような許認可が適用されるかは、その法的な仕組みにより異なってきます。従って、自らが予期せぬ許認可の適用対象となってしまう可能性があるような利用規約の記載になっていないか慎重に確認しましょう。

②事業者は提供ユーザーのサービスの契約当事者とはならないということを規定しておく

事業者はプラットフォームを提供するに過ぎず、提供ユーザーが提供するサービスに関する契約はユーザー同士で成立するのであり、事業者は契約当事者とはならないということを規定しておくことが重要です。契約の当事者となる場合、売買契約なら売主としての瑕疵担保責任、賃貸借契約なら貸主としての使用収益義務等、様々な法的責任が発生してしまうからです。ユーザー同士で契約が成立するとした場合、これらの責任は原則として提供ユーザーが負うことになります。

③不特定多数のユーザーを相手にすることから生じるトラブルの責任を排除しておく

ユーザー間のトラブル等については当事者で解決し、事業者は一切の責任を負わないという規定も重要です。これも契約の当事者がユーザー同士であることから導かれる結論とも言えますが、事業者としては不特定多数のユーザーを相手にすることから生じる様々なトラブルに対する責任を明確に排除しておきたいところです。

事業者に有利に規定しさえすればよいというものではない

ところで、利用規約にこのように記載さえすれば事業者は全く責任を負わなくてよいのでしょうか。まず「消費者契約法」という法律があり、あまりにも消費者に不利なものは無効となります。条項自体が無効となると明記されているものもあるので、とにかく事業者に有利に規定しさえすればよいというものではありません。

また、裁判例では、ネットオークションサービスを運営する事業者についての責任について、「信義則上(中略)利用者に対して、欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供する義務を負っている」「利用者に対して時宜に応じて相応の注意喚起の措置を取るべき義務がある」と判断しているものがあります。したがって、まずは事業者として信義則上(≒当然に)このような義務を負っているという意識は必要です。(名古屋地裁平成20年3月28日、名古屋高裁平成20年11月11日)。この裁判例は事業者が上記義務を果たしていたと認定しており、免責規定の効力については判断していないため、免責規定を定めている場合でも、かかる義務を果たしていると言えるだけの体制を整えることが重要と言えます。

さらに、現在はインターネットで一瞬にして評判が広まる時代ですから、ユーザー間のトラブルに対してあまりにも無関心の態度では悪い評判が立ち、事実上サービスが立ち行かなくなることもあるでしょう。

あくまで利用規約にはしっかりと免責規定を置きつつも、トラブルにしっかり対応できる体制を整えておくことも必要です。

決済システムで躓くな!決済代行会社等に早めに相談

決済システムとして、クレジットカード決済を導入する場合、カード会社等の審査を通す必要がありますが、C to Cビジネスを行う場合、この点で問題が生じるケースがあります。

審査では、販売責任者を明確にする必要がありますが、C to Cビジネスの場合は、事業者自身はサービスや商品の提供主体でないため、消費者保護が不十分であるなどの理由により審査を通らないことがあるようです。しかし、C to Cビジネスでも審査を通っている例もあり、現状では取扱いが統一されていないようです。

せっかくローンチに向けて早くから準備してきたのに、最後に決済システムの構築のところで躓いてしまわぬよう、早くから利用を予定している決済代行会社等に自らが行う予定のC to Cビジネスの内容を明確にした上で、相談しておいた方がよいでしょう。

ベンチャー企業のサポートを専門としており、ビジネスモデルの法務チェック、利用規約の作成、資金調達、ストックオプションの発行、M&Aのサポート、上場審査のサポート等、ベンチャー企業のあらゆる法務に携わる。特にITベンチャーのサポートを得意とする。趣味は、バスケ、ゴルフ、お酒。

ベンチャー企業のサポートを専門としており、日々ベンチャー企業から寄せられる、様々な相談に対応。かつて企業の法務部に在籍した経験もあり、企業のニーズを正確に汲み取ることをモットーとする。趣味は、車、ラジオ、ビール。

ノマドジャーナル編集部

専門家と1時間相談できるサービスOpen Researchを介して、企業の課題を手軽に解決します。

業界リサーチから経営相談、新規事業のブレストまで幅広い形の事例を情報発信していきます。